|

|

|

|

|

|

|

ÜBER DÜRERS MELENCOLIA I

|

|

|

|

|

|

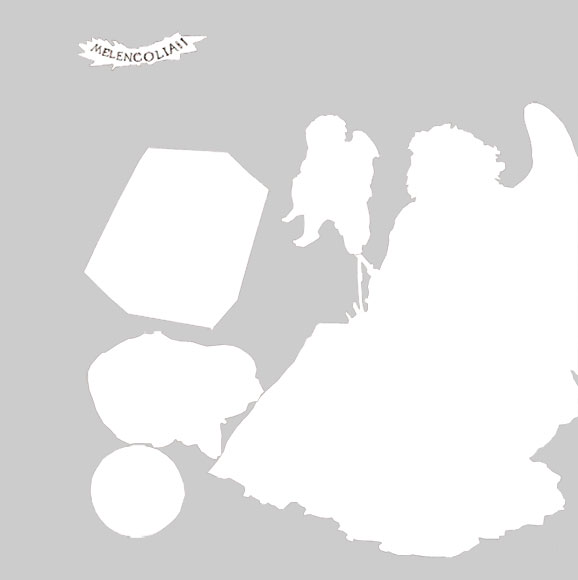

| Albrecht Dürer. Melencolia I (1514). Kupferstich. Bild Maske / Digitale Freistellung |

|

Das Bild

Der von Dürer selbst mit „Melancholie“ bezeichnete Kupferstich aus dem Jahre

1514 war und ist Gegenstand zahlreicher kunst- und kulturhistorischer

Untersuchungen. Sie verweisen übereinstimmend auf die Umwertung der

Melancholie von einem krankhaften Gemütszustand zur melancolia generosa, die

zur Zeit der italienischen Frührenaissance unter dem Einfluß der

Wiederentdeckung der Neuplatonischen Schriften stattgefundenen hat. Dafür

steht in erster Linie Marsilio Ficino mit seiner Schrift „ De triplici vita “. Darin

beschrieb er diese spezifische Ausprägung der Melancholie nicht als Übel, das

dem Menschen entweder von Natur aus, seiner astrologischen Bestimmung nach

oder durch eine der Gelehrsamkeit gewidmete Tätigkeit zukäme, sondern als

Wesensmerkmal des schöpferischen und nach höherer Einsicht strebenden

Menschen.

Bildbeherrschend ist die Gestalt eines sitzenden, weiblich gewandeten Engels.

Seine selbstvergessene Haltung gibt der geistigen Anstrengung eines grübelnden

Denkens Ausdruck. Der scharfe Blick geht in die Weite einer Welt der inneren

Vorstellung. Der umkränzte Kopf stützt sich schwer auf die zur Faust gebildete

Linke. Die rechte Hand hält einen geöffneten Zirkel. Achtlos an einem losen Band

hängen die Insignien des sozialen Geltens – Schlüssel und Geldbeutel – am

Gürtel des schweren Gewandes, dessen Faltenwurf die innere Gefühlsbewegung

spiegelt.

Mit Zirkel, Kreis und Kugel wird eine Weltsicht zeichenhaft, die auf die

Vorstellung einer göttlichen, kosmischen Ordnung gründet. Dürer zitiert

ikonographische Metaphern, die sich leitmotivisch durch die philosophischen

Schriften der italienischen Frührenaissance, der florentinisch-platonischen Schule

des Marsilio Ficino und das Werk des Pico de la Mirandola ziehen. (siehe:

Klibansky,R., Panofsky, E., Saxl, F.: Saturn und Melancholie und Thumfart, A.:

Die Perspektive und die Zeichen, München 1996).

Ein Stern, der den dunklen Nachthimmel hell überstrahlt, nimmt in der Zeichnung

die entfernteste stereometrische Position ein. Von ihm aus läßt sich bis in den

Mittelpunkt der im Vordergrund, links unten am Boden liegenden Kugel eine

Gerade ziehen. Diese durchläuft dabei das Zentrum der Konstruktion des

Polyeders ebenso wie das Herz des dösenden Hundes. Himmelskörper, Polyeder

und Kugel in Beziehung zueinander gesetzt, könnten für das Wechselspiel der drei

Seelenzustände stehen, die Ficino unterscheidet: ratio, imaginatio und mens:

Vernunft, Phantasie und Kontemplation. Was aber bedeutet, in diesen

Zusammenhang gebracht, das hundähnliche Tier?

Die menschliche Seele, solange ihre Tätigkeit auf die Erhaltung des Lebens

gerichtet ist, bleibt dem Vegetativen und Animalischen verhaftet. In ihrer

Fähigkeit zu abstraktem, von der Welt der Erscheinungen losgelöstem Denken,

gewinnt die Seele erst ihre Menschlichkeit. Doch dann schließlich, wenn in reiner

Kontemplation versunken alles Wollen, alles praktische und kalkulatorische

Denken ruht, dann wachsen der menschlichen Seele Flügel und sie erfährt sich in

ihrer göttlichen Natur. Doch eine Tätigkeit des Geistes ohne sinnliche

Wahrnehmung, also ohne jene Sensualität, die auch dem Tier eigen ist, kann

niemals gelingen, denn sie bliebe gestaltlos und leer. Erst durch sinnliche

Anschauung gelangt der menschliche Geist zu jener bestimmten Begrifflichkeit,

die ihm ein Denken überhaupt ermöglicht. Im Denken besitzt der Mensch aber die

Fähigkeit vom Konkreten zu abstrahieren. Dadurch gelangt er zu Anschauungen

einer Welt symbolhafter Zeichen, die losgelöst von jeder Erdenschwere, ihm den

Ausblick auf eine Welt eröffnen, in der die unabänderlichen Gesetze der

kosmischen Harmonie sichtbar gestaltend wirken. In diesem Prozeß geistiger

Erkenntnis ereignet sich die Transsubstation von Maß und Zahl zu jener wahren

Schönheit, die jenseits aller Zweckbestimmung sich alleine selbst genügt.

Hartmut Böhme hat in seiner Deutung der Dürer’schen „Melancholie“ davon

gesprochen, daß es sich bei diesem Bild um ein Denkbild handele, welches das

Denken selbst zum Gegenstand hätte. Zweifellos trifft er damit das Wesentliche,

jedoch scheint mir, daß der Nürnberger Meister eine präzisere Aussage gemacht

hat.

Um dem, was gemeint sein könnte auf die Spur zu kommen, ist es sinnvoll noch

einmal auf Pico de la Mirandola zurückzukommen. Er bemüht das Sinnbild der

Jakobsleiter, die dem Menschen den Weg der Erkenntnis weist. Wenn die

menschliche Seele schließlich die siebente Stufe der Leiter erklommen habe, so

würde sie dort den „ angelo terrestre“ erreichen. Im Aufstieg („per sei gradi“)

gelänge der Seele die Metamorphose zu einem engelhaftem Sein, sofern es ihr

gelänge, jedes zweckgerichtete Wollen und Tun zu überwinden. Weil wahres

Menschsein sich erst in diesem Streben nach solch Glück verheißender Erkenntnis

erfülle, müsse der Mensch den Weg der Läuterung gehen.

Hier stellt sich ihm aber ein unlösbarer Widerspruch in den Weg: einerseits

nämlich muß der Mensch, wenn er seine Seele auf die Reise in die höheren

Regionen schicken will, den animalen Teil seiner Empfindungen zurücklassen.

Andererseits jedoch, solange der Mensch dem Leben verbunden ist, kann und darf

er seine Kreatürlichkeit niemals verleugnen. Denn er verlöre mit ihr sein Leben.

Den Menschen hält, auch wenn sein Geist noch so hoch auffliegen mag, seine

Tiernatur auf der Erde fest, so müde und schläfrig sie auch sein mag. In diesem

Sinne mag man es verstehen, daß Dürer dem einzigen tatsächlich realen irdischen

Lebewesen, einem alten, müden Hund nämlich, der eher schläft als wacht, im

Bild einen Platz zuweist.

Die auffällige Unordnung des auf dem Boden herumliegenden Handwerkzeugs,

das man leicht als das eines Zimmermanns identifizieren kann, erzeugt im

Betrachter die Vorstellung, daß irgendein überraschendes Ereignis einen

überstürzten Abbruch der Arbeit erzwungen hat. Der Blick und die Gesichtszüge

der Engelsgestalt scheinen von einer fieberhaften inneren Erregung ergriffen, die

ganz im Gegensatz sowohl zu seiner Ruhe ausstrahlenden Körperhaltung, als

auch zu der Stille der Nachtstimmung des ganzen Bildes steht.

Ob wir einen Innenraum sehen, oder eine Szene unter offenen Himmel, bleibt

ebenso ungewiß wie die Frage, ob hier ein sakrales oder säkulares Bauwerk

errichtet wird. Naheliegend ist, daß seine Unfertigkeit ebenso zeichenhafter Natur

ist, wie alles, was hier ins Bild gesetzt ist. Erinnernswert ist, daß architektonische

Metaphern in der philosophischen Literatur der Renaissance von Nikolaus von

Kues bis hin zu Giordano Bruno der Vorstellung vom Denken und dem

Erinnerungsvermögen Gestalt geben.

Bestimmt ist es auch nicht zufällig, daß es ausgerechnet eine siebenstufige Leiter

ist, die rückwärts an einem vierkantigen architektonischen Segment lehnt. Auf

dessen Vorderseite ist das sechzehnzellige, magische Quadrat eingelassen, das

dem Jupiter zugeschrieben ist. Seine unterste Zeile (4-15-14-1) mag man als

Wiederholung der Signatur lesen, wobei die beiden mittleren Ziffern das

Entstehungsjahr des Stiches (und das Todesjahr der Mutter des Künstlers)

bezeichnet, während die äußeren für die Initialen (4=D; 1=A;) des Künstlers

stehen. Über dem Quadrat: eine Glocke und, ihr benachbart, ein halbgefülltes

Stundenglas, für gewöhnlich sichere ikonographische Zeichen der Vanitas. Hier

aber könnten sie ebenso gut den Stillstand der Zeit im subjektiven Zeiterleben

bedeuten. Seitwärts an der Säule, in einer Achse mit dem hellstrahlenden

Himmelskörper, der von einem vielfarbigen Regenbogen umgeben ist, ist die dem

Saturn zugeordnete Waage befestigt, deren leere Schalen sich im Gleichgewicht

halten. Unter ihr und auf der räumlichen Mittelachse des Stiches, zwischen dem

geheimnisvollen Polyeder und der Gestalt der sinnenden, bildmächtigen

Engelsgestalt, sitzt auf einem Mühlstein ein kleiner Putto, der mit seinem Griffel

auf einer Tafel kritzelt. Mit seiner Gestalt, die in mühevolles Tun versunken

scheint, hält Dürer dem Betrachter ebenso freundlich wie ironisch einen Spiegel

vor. Freundlich deshalb, weil der Künstler das Menschlein beflügelt zeichnet, und

darum ironisch, weil er das bekannte Bild von den sich schwer und zwanghaft um

ihre eigene Achse drehenden Mühlsteinen umkehrt, indem er das werkelnde

Federgewicht auf einen außer Gebrauch gesetzten Mühlstein setzt.

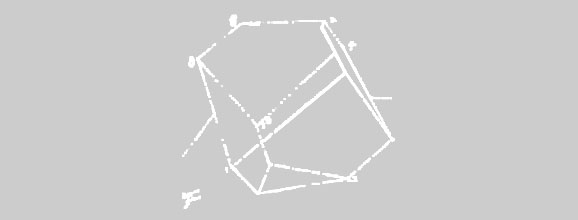

Die eigentliche Denkfigur des Bildes aber ist der eigentümliche Polyeder, der

proportional zu den anderen Gegenständen das Maß der Verhältnismäßigkeit

sprengt. Heinrich Wölfflin („Die Kunst Albrecht Dürers“ 1905/1926) stellt zwar

fest, daß der Block so auffällig im Bild stehe, „daß man ihm gar nicht ausweichen

kann“, beklagt aber, daß er keinerlei mathematisches Problem enthielte, „etwas

wie die Quadratur des Kreises“. Er kann an ihm nichts entdecken, was auf

irgendeine schwierige Aufgabe hinweise. Hier bin ich ganz anderer Meinung.

Daß er die zentrale Position des Bildes einnimmt, erscheint mir alles andere als

zufällig. Sie fordert den Betrachter geradezu heraus, seine eigentümliche Form zu

enträtseln. Sechs identische, zu fünfeckigen Flächen abgestumpfte Rhomboide

und zwei sich gegenüberliegende gleichseitige Dreiecke bilden sein

Oberflächengitter. Seine kristalline Struktur erweist sich als weder naturhaft, noch

in seiner Regelmäßigkeit auf ein Modell platonischer Körper zurückführbar.

Dennoch teilt er mit ihnen die Eigenschaft, daß alle seine Ecken von seinem

Konstruktionsmittelpunkt gleichweit entfernt sind und von einer Kugelhülle

umschlossen werden könnten.1

Was diesen zwölfeckigen Polyeder aber ganz grundlegend von einem platonischen

Körper unterscheidet, ist etwas anderes, nämlich die Tatsache, daß seine

Konstruktion auf einer freien Erfindung beruht. Die platonischen Körper dagegen

sind Ergebnis der Entdeckung der ihnen zugrunde liegenden geometrischmathematischen

Gesetzmäßigkeiten. Dieser Unterschied führt, meines Erachtens,

ins Zentrum dessen, was Dürer mit dem Bild zum Ausdruck bringt. Dürer stellt

mit diesem Polyeder ein deutliches Zeichen in den perspektivischen Raum, das zu

lesen ist nicht nur als ein Werk, das die göttliche Natur der menschlichen Seele

beweist, sondern auch die individuelle Erfindungsgabe des schöpferischen

Geistes. Mit der Erfindung und der perspektivisch exakten Konstruktion des

Polyeders – nach Schuritz (in: Die Perspektive in der Kunst Albrecht Dürers)

übrigens die einzig wirkliche stimmige Perspektivzeichnung des Stiches – gibt

Dürer Auskunft über sein eigenes Selbstverständnis als Künstler. In dem kleinen

Feuer, das hinter dem Block, dem Betrachter aber gut sichtbar, auf dem Sims

steht und einen Krug erhitzt, sehe ich ein Wort Dürers aus der Vorrede des

Entwurfs zu einem „Lehrbuch der Malerei“ aus dem Jahre 1508/09 verbildlicht: „

Ich mein, ich wöll hie ein klein Feuerle anzünden. So ihr all Mehrung mit

künstlicher Bessrung darzu tüt, so mag mit der Zeit ein Feuer daraus geschürt

werden, das durch die ganze Welt leucht.“

Veranschaulicht an den symbolhaften Wandzeichen (Quadrat, Glocke, Uhr und

Waage), vor allen Dingen aber mit dem raummächtigen kristallinen Körper,

demonstriert Dürer die von ihm eingeforderte Verbindung von philosophischreligiöser

Weltschau mit technologischer Naturbeherrschung.

Das, was der Stich aber eigentlich auf den Begriff bringt, enträtselt sich erst in der

Betrachtung des Bildhintergrundes. Dieser gewährt die Aussicht auf eine ruhige

See, die von einer sanft sich schwingenden Küste begrenzt wird, an der ein kleines

Hafenstädtchen liegt. Darüber wölbt sich ein Nachthimmel, erhellt von einem

astralen Himmelskörper. Merkwürdigerweise erscheint dort auch ein vielfarbiger

Regenbogen, der doch eigentlich ein Tagzeichen ist, und ein geschwänztes und

geflügeltes Fabeltier, das ein vielzackiges Schriftband in den Klauen hält. Auf ihm

ist zu lesen, worauf das Bild thematisch zielt, „MELENCOLIA I“. Mancher, der

sich in der Deutung des Bildes versucht hat, hielt das strahlende Himmelslicht für

den Saturn, der in der astrologischen Tradition als Urheber des melancholischen

Temperaments gilt. Andere haben aus der einseitigen Bündelung des Lichtes, das

von diesem Himmelskörper ausgeht, darauf geschlossen, daß es sich um einen

Kometen handeln müße. Nach altem Volksglauben kündigte sich mit seinem

Erscheinen ein Unglück an. Im Sinne des oben gesagten jedoch will mir scheinen,

daß alle drei Himmelserscheinungen zusammen, also: Stern, Bogen und

geflügeltes Nachttier, Teil eines einzigen phantastischen Gesichtes sind, das uns

den Schlüssel für das Verständnis des ganzen Bildes in die Hand gibt. Auf den

nächtlichen Himmel projiziert Dürer das Bild einer schicksalhaften Vision. Die

plötzliche Blendung des Bewußtseins durch einen beinahe katastrophisch auf das

Bewußtsein einstürzenden, übermächtigen Gedanken, der dem schöpferischen

Menschen oft zeitlebens als Leitstern seinen Weg weist, - dieses überwältigende

innere Erleben wird hier als kosmisches Ereignis sichtbar. Der Regenbogen, ist

hier nicht nur Symbol der zwischen Himmel und Erde wiederhergestellten

Harmonie, sondern ganz konkret auch himmlisches Zeichen. Es steht

emblematisch nicht nur für die Metaphysik der Farbe und damit schlechthin für

die Kunst der Malerei, sondern symbolisiert auch den Brückenschlag zwischen

Himmel und Erde, die Erneuerung des Bundes zwischen Gott und den Menschen

als eigentliche Bestimmung der Kunst. Welchen Preis der schöpferische Mensch

für seine Berufung zu entrichten hat, darüber belehrt die Inschrift des

Spruchbandes.

Thematisiert ist in dem Bild also nicht nur das Denken schlechthin, sondern jenes

besondere, das dem schöpferischen Menschen durch seine Initiation zum Künstler

schicksalhaft aufgegeben ist.

Dürer’s „Melancholie“ steht am Anfang einer historischen Epoche, in der das

Selbstverständnis des Künstlers davon bestimmt ist, daß er in allen Belangen

seines künstlerischen Schaffens nur sich selbst Rechenschaft abzulegen habe.

Weil seine Berufung zum Künstlertum göttlichen Ursprungs sei, könne es keine

höhere irdische Instanz geben, die sich ein Urteil über sein Werk anmaßen dürfe.

In dieser Botschaft scheint mir die Lösung des berühmten Rätselbildes zu liegen.

Daß sich Dürer selbst zur Bedeutung seines Stichs nur höchst kryptisch geäußert

hat, scheint nicht verwunderlich. Gemeinhin hätte man sein unverstelltes

künstlerisches Sendungsbewußtsein als lästerliche Anmaßung empfunden. Um

möglicherweise solchem Vorwurf zuvorzukommen, stellt der Künstler die Leiden

verheißende Überschrift akzentuiert ins Bild. Die Hervorhebung der negativen

Auspizien auf ein zum Künstler geborenes Dasein mag man durchaus als

notwendige Camouflage deuten. Den gebildeten, im Geist der Renaissance

geschulten Zeitgenossen, dürfte jedoch die eigentliche Botschaft kaum entgangen sein.

Schon in seinem „Lob der Malerei“ (1512) konnte man recht deutlich lesen:

„Die Kunst des Molens kann nit wohl geurteilt werden dann allein durch die, die do selbs

gut Moler sind. Aber fürwahr, den anderen ist es verborgen, wie dir ein fremde Sprach.“

„Die groß Kunst der Molerei ist vor viel hundert Johren bei den mächtigen Künigen in

großer Achtbarkeit gewesen, dann sie machten fürtrefflichen Künstner reich, hieltens

wirdig, dann sie achteten solche Sinnreichigkeit ein gleichförmig Geschöpf noch Gott.

Dann ein guter Maler ist inwendig voller Figur, und obs müglich wär, daß er ewiglich

lebte, so hätt er aus den inneren Ideen, dovan Plato schreibt, albeg etwas Neus

durch die Werk auszugießen.“

In zwei Hauptwerken der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts spielt Dürer’s

Stich eine gewichtige Rolle: im „Doktor Faustus“ von Thomas Mann und in der

„Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss.

Für Adrian Leverkühn ist die Dürer’sche Melencolia Sinnbild für die Verbindung

einer spekulativ gnostischen Weltsicht mit dem eigenen kreatürlichen Leiden, das

im künstlerisch musikalischen Werk zur Einheit gezwungen werden muß.

Peter Weiss deutet dagegen das Blatt als dramatische zugespitzte Darstellung

eines ereignishaften Erlebens, das den Menschen entweder vernichtet oder

„verrückt“, das aber eben auch Initiationserlebnis des Künstlerischen sein kann.

Schon bei der ersten Lektüre des Weiss’schen Romans hat mich ein dort

auftauchendes Motiv, die Zusammenführung dreier, höchst unterschiedlicher

Elemente, elektrisiert: die psychische Erkrankung der Mutter des Ich-Erzählers,

Hölderlin’s später Hymnus „Mnemosyne“ und Dürer’s „Melancholie“. Ich möchte

das, was mich da gepackt und seither nicht mehr losgelassen hat, mit den

folgenden Zitaten aus dem Roman verständlich machen.

„Eine besondre und seltne Konstitution gehöre dazu, in allen Vorgängen die letzten Folgen

zu erkennen, ungeheuer gefährdet seien Menschen, denen dies gegeben sei, denn sie

könnten sich, obgleich sie weiter und tiefer schauten als wir, in unsrer Welt nicht mehr

behaupten. Für diese Menschen gebe es nur zwei Möglichkeiten, entweder den immer

hermetischer werdenden Rückzug in ihre Halluzinationen, in denen die Vereinsamung

ihnen allmählich den Sinn für das Zusammensein mit andern Menschen raube, oder den

Weg in die Kunst.“ (III, 132)

„Die Kunst, sagte Hodann, setze dort ein, wo alle Philosophien und Ideologien aufhören,

sie entspringt der Entelechie, jener rätselhaften Kraft, die allem Lebenden innewohnt, um

es zu steuern und, erleide es Schaden, wieder herzustellen, zu den mnestischen Funktionen

gehöre sie, die im Hirn, in den Zentren des Visuellen und Akustischen, der örtlichen und

zeitlichen Orientierung, alles Vernommene bewahren und es uns, auf Nervenreize hin,

zugänglich machen, ohne daß, beim Sezieren, Spuren dieser aus Erinnerungen bestehenden

Denkfähigkeit entdeckt worden wären. Die Mneme, beschützt von der Göttin Mnemosyne,

leite uns zu den künstlerischen Handlungen an, und je mehr wir von den Erscheinungen

der Welt in uns aufgenommen hätten, zu desto reicheren Kombinationen könnten wir sie

bringen, zu der Vielfalt eben, aus der sich der Stand unserer Kultur ablesen lasse.“

(III, 134)

„Kunst sei gleichbedeutend mit Humanität, hatte Hodann gesagt, denn ohne diese

Anteilnahme am Leben, an diesem ständigen Kampf gegen die Selbstaufgabe, ohne diesen

Drang, die Situation von immer wieder neuen Gesichtspunkten aus zu erhellen, ließe sich

die weittragende Wirkung der Kunst nicht verstehen. Die Antworten der Kunst seien

immer ungeheuerlich gewesen, denn, als einzige, wagten sie es, die Thesen der Zeit zu

widerlegen, stets seien sie, auch im Schutz der Verkleidung, ihrer Gegenwart vorausgeeilt

und hatten den Zerrbildern die Wahrheit entgegengestellt.“ (III, 134)

In seinen kunsttheoretischen Schriften setzt sich Dürer mit den moralischethischen

Voraussetzungen des künstlerischen Schaffens auseinander und

begründet seine „Vier Bücher von menschlicher Proportion“ mit der

Notwendigkeit die Begrifflichkeit des ästhetisch Schönen von einem vagen

Geschmacksurteil auf eine mathematisch-geometrische Grundlage zu stellen. Er

möchte damit das Kunstschöne mit dem göttlich Wahren in Übereinstimmung

bringen. In den harmonischen Proportionen durch die sich das Schöne gestaltet,

spiegelt sich, in Maß und Zahl faßbar, das göttliche Wesen.

„ ..... Die vergleichlichen Ding, eins gegen dem anderen (= die wohlproportionierten Dinge

- Anm. der Herausgeber), sind schön, und das Unnütz ist zu vermeiden. Aber der Nutz ist

ein großer Teil der Schönheit. (Dürer: aus den Entwürfen zum „Lehrbuch der Malerei“

Von der Malerei und von der Schönheit)

Das solcherart Schöne erweist sich aber auch nützlich, weil es das Gute vom

Bösen scheidet. Kunst entfaltet, da sie gesetzten Regeln folgt, eine moralische

Kraft, die den Menschen bessert, indem sie ihn das Gute vom Schlechten zu

scheiden lehrt.

„ ......wiewohl etlich grob Menschen die Künst hassen, türn ( = sich getrauen zu) sagen, sie

gebär Hoffart. das kann nit sein. Dann Kunst gibt Ursach der demütigen Gutwilligkeit,

Aber gewahnlich die nichts künnen, wöllen auch nichts lernen, verachten die Künst, sagen,

es kumm viel Übels darvan und etlich seien ganz bös. Das kann aber nit sein. Dann Gott

hat alle Kunst beschaffen, dorum müssen sie all genadenreich, voll von Tugend und gut

sein. Dorum halt ich alle Künst für gut. Ein Schwert, das scharpf und güt ist, mag das nit

zum Gericht oder Mord gebraucht werden? Ist dorum das Schwert besser oder böser? Also

in den Künsten........“ ( ebendort: - Vom Nutzen des Wissens)

„ ......... Dann ist der künstlich Mensch frumm aus Natur, so meidet er das Bös und würkt

das Gut. Dorzu dienen die Künst, dann sie geben zu erkennen Guts und Bös.......“

(ebendort: Vom Nutzen des Wissens)

Dürers künstlerischer Ethos gründet sich also sowohl auf die Frömmigkeit des

Künstlers und seine Demut vor Gott, als auch gleichermaßen auf sein

schöpferisches Genie, das ihn zum Mittler zwischen Gott und den Menschen

bestimmt und ihm eine priesterliche Sendung auferlegt. Ganz im Sinne sowohl

des Geistes der florentinischen neuplatonischen Schule, als auch des

Aufbegehrens des anbrechenden reformatorischen Zeitalters, weiß sich der

Künstler in seiner Arbeit nur noch seinem eigenen Gewissen und seinem Gott

verantwortlich.

Die dritte Instanz aber, die über künstlerische Arbeit urteilt, und die im weiteren

Verlauf der Geschichte mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist ihr pekuniärer

Erfolg. In dem Maß, in dem es dem Künstler gelingt sich von der klerikalen

Nötigung und feudalen Abhängigkeit zu lösen, bestimmen die Gesetze des

Marktes über die gesellschaftliche Stellung des Künstlers. Kunst als Ware der

besonderen Art changiert fortan zwischen den Polen Luxus und Gebrauch,

Belehrung und Unterhaltung, Besinnung und Betäubung, Aufklärung und Rausch.

Gut oder böse, richtig oder falsch, nützlich oder überflüssig, schön oder häßlich,

sind zu unentscheidbaren Kategorien geworden.

Schluß

Als Dürer sein Recht einforderte, seine Arbeit nur seinem eigenen und keinem

anderen letztinstanzlichen Urteil zu unterwerfen, stand die europäische

Kunstgeschichte, die aufs engste mit der Geschichte der Emanzipation des

Bürgertums verbunden ist, an ihrem Beginn. Ebenso stand auch die Entwicklung

jener gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung erst am Anfang, die sich

heute, nach Auschwitz und Hiroshima, aber auch im Hinblick auf ihre Unfähigkeit

die lebensnotwendigen natürlichen Ressourcen zu erhalten, als größtes Risiko für

das Fortbestehen der Menschheit erwiesen hat.

Weder Wissenschaft noch Kunst sind heute Gegenstände bloß privater

Gelehrsamkeit oder obsessiver individueller Tätigkeit. Durch die technologische

und zivilisatorische Entwicklung sind beide längst zu wichtigen Faktoren des

wirtschaftlichen und politischen Lebens geworden. Die künstlerische

Entwicklung der letzten hundert Jahre läßt sich mitnichten aus einem erweiterten

Kunstbegriff erklären. Umgekehrt: der Begriff des Künstlerischen mußte sich

wandeln, weil das Feld der künstlerischen Praxis sich unter den Bedingungen ihrer

veränderten technischen wie ökonomischen Rahmenbedingungen erweiterte.

In Anbetracht ihrer unvermeidlichen Verstrickung in Politik und Wirtschaft ist das

Bestehen von Wissenschaftlern und Künstlern auf uneingeschränkter Autonomie,

ist ihr Beharren auf Alleinverantwortung und Garantie der Freiheit ihres Tuns

tatsächlich problematisch. Längst beschränken gesetzliche Regelungen den

Bereich wissenschaftlicher Forschung, und auch der künstlerischen Kreativität

sind Grenzen gesetzt. Was unter den Bedingungen eines autoritären Regimes die

staatliche Zensur leistet, erreichen in den liberalen Demokratien die Gesetze des

Marktes. Sie sind es, die hier verhindern oder fördern, verbieten oder erlauben.

Ein Künstler oder Wissenschaftler wird den Grad der Einschränkung seiner

Freiheit in dem Maß erleben, wie er sich im Widerspruch zu den gesetzten

Rahmenbedingungen befindet. Solange er sich mit diesen in Übereinstimmung

befindet, wird er seine Freiheit auch nicht geschmälert sehen.

Für den Künstler aber, der sich, weil er mit seiner Arbeit andere Ziele verfolgt, in

einem Widerspruch zur herrschenden Ordnung befindet, sind die Schranken, die

der Verwirklichung seiner künstlerischen Ziele gesetzt sind, existentiell. Er kann

die Grenzen, die seinen Handlungsspielraum einengen, nur dadurch überwinden,

daß er entweder die Legitimität der Grenzen in Frage stellt, oder einen gültigen

Nachweis für die Erlaubnis zum Überschreiten der Grenze vorlegt. Da Arkadien

bis heute bei keiner einzigen Regierung Botschafter akkreditiert hat, gibt es

bislang auch noch keine Dienstelle, die solche Dokumente ausstellen könnte. So

bleibt dem Künstler nichts anderes übrig, als sich sein Visum selbst zu erteilen.

Darin, so will mir scheinen, liegt der eigentliche Sinn des Dürer’schen Blattes.

Auf ihm ist sowohl die höhere Natur der Mission des Künstlers zeichenhaft

gestaltet, als auch die Perspektive des künstlerischen Unternehmens entworfen.

Kunst will, so lehrt das Blatt, dem Denken die für seine Betrachtungen

grundlegend notwendigen Anschauungen geben und damit der Erkenntnis der

Welt und des eigenen Selbst als Werkzeug dienen.

An das Ende meiner Betrachtung möchte ich aus den Schlußbemerkungen von

Hartmut Böhmes Deutung des Bildes zitieren (Im Labyrinth der Deutung –

Albrecht Dürer „Melencolia I“):

Die Deutungsgeschichte der „Melencolia I“ ist nicht zu kritisieren von einem angeblich

höheren Standort der Wahrheit aus. Vielmehr ist die Deutungsgeschichte darin ernst zu

nehmen, daß sie mit einer ungeheueren Energie Fragen nach der Bedeutung der Dinge

stellt. Dabei entsteht ein unbeabsichtigter Effekt. In der Fülle der klugen und abwegigen,

sorgfältig hergeleiteten und assoziativ bezauberten Antworten vertieft sich die

Fragwürdigkeit des Sinns und der Bedeutungen. Damit aber kehrt man zum Bild zurück.

Die Wirkungsgeschichte ist, indem sie durch immer neue Fragen die Mehrfach-

Auslegbarkeit in Gang hält, die Entfaltung des Blattes, das die Melancholie als dieses

zuletzt antwortlose Bedenken der Zeichen darstellt.

|

|

|

|

Folgerungen

Was gibt aber in unserer säkular verfaßten Gesellschaft der Kunst ihren Sinn, was

gibt dem Streben nach Erkenntnis seine Richtung? Welche Denkfiguren beleben

heute die Welt der inneren Vorstellungen?

Wie vielen meiner Generation hat sich mein Nachdenken über künstlerische

Fragen im Spannungsfeld der Auseinandersetzung um die jüngere deutsche

Geschichte und die notwendigen Lehren, die aus ihr zu ziehen seien, entwickelt.

Im Gegensatz zu dem Verdikt Adornos, daß es sich verbiete nach Auschwitz noch

Gedichte zu schreiben, war und bin ich der Meinung, daß es gerade wegen

Auschwitz und all derjenigen Verbrechen, für die dieser Name steht, notwendig ist

künstlerisch tätig zu sein. Allerdings mit dem Ziel vor Augen, Kunst und

Humanität zur Deckung zu bringen. Da Kunst in erster Linie über den Weg der

Empfindung, mehr als über den der intellektuellen Aneignung unser Bewußtsein

erreicht, ist es ihre Aufgabe, mit ihren Mitteln das menschliche Mitgefühl zu

fördern.

Ich glaube, daß sich nach den historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts jede

Kunst überlebt hat, deren Authentizität sich von der individuellen

Leidenserfahrung des schöpferischen Subjekts ableitet. Dem Künstler, der seine

Kunst im eigenen Selbstverständnis immer noch betreibt als Sublimation seiner

eigenen schicksalhaften Individuation, mit einem Wort: als Genie (oder, was

schlimmer ist: zum Spaß), gelingt die Produktion von Kunst nur noch dem

Anschein nach. Künstler dieser Prägung spielen nur noch eine tragikomische

Rolle als makabre Widergänger kulturgeschichtlicher Heroen, als Zombies,

gesteuert von cleveren Geschäftsleuten und Bürokraten, oder als Untote in einem

medial gestützten und computerisierten Gesellschaftsspiel. Ihre Kunst aber mißrät

tatsächlich nur noch zum Abklatsch ihrer eigenen längst verrotteten

Begrifflichkeit.

Steht Dürer’s Bild an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter, so sind wir heute, so

will mir scheinen an dessen Ende angelangt. Der Bogen der Kunstgeschichte

scheint sich vollendet zu haben. Darum ist es an der Zeit grundsätzliche

Überlegungen anzustellen, ist es notwendig, über Sinn und Funktion

künstlerischer Arbeit nachzudenken. Deshalb die Rückbesinnung auf Dürer’s

„Melencolia I“.

Vereinfachend läßt sich sagen, daß Dürer’s Vorstellungen noch bestimmt waren

von der Überzeugung, daß sich in der Harmonie von Maß und Zahl die göttliche

Ordnung spiegele und, daß eine Kunst und Wissenschaft, die sich auf eine

Weltsicht gründete, in der die Prinzipien dieser höheren Ordnung herrschten, dem

Menschen sich als gut, wahr und schön erweisen müsse. Dieses Denken hat zwar

mit einem naturwissenschaftlichen Positivismus wenig gemein, aber es träumt

schon von einem Fortschritt, der aus dem forschenden menschlichen Geist

prometheische Funken schlägt. Der alte Fluchtpunkt früherer teleologischer

Perspektive, - die Suche nach der Quadratur des Kreises, - ist ersetzt durch den

zeitgemäßeren Fixpunkt, endlich die universal gültige Formel für den Gang der

Welt zu finden, das gemeinsame Gesetz, das allen energetischen Kräfte des

Universums grundlegend ist.

Das Streben aus den Bewegungsgesetzen der stofflichen Naturerscheinungen

Einsichten zu gewinnen, ja Gewißheit zu erlangen über das, was hinter den

Dingen sich verbirgt, war einst beflügelt von der Hoffnung, wissenschaftlich

operative Untersuchungen der dinglichen Welt mit einer spekulativen,

philosophisch religiösen Welterkenntnis zu einem Ganzen zu fügen.

Seit jedoch der Fortschrittsgedanke die Wissenschaft beseelt und kräftig antreibt,

ist sie ihrer alten Bestimmung mehr und mehr enthoben und richtet sich

schließlich auf den alleinigen Zweck dem Menschen als Mittel zur Beherrschung

der Natur dienlich zu sein.

Mit der Blindheit des schlimmen Aberglaubens an die empirischen

Naturwissenschaften geschlagen, stochern nun weißbekittelte Aberwitzerlinge mit

ihrer Elle im Stoff des Gewesenen. Weil ihr geringes Wissen schon ausreichte, das

Atom zu spalten, Raketen auf den Mars zu schicken, Leben in vitro zu

reproduzieren, fühlt der säkularisierte Mensch sich in seinen Allmachtsphantasien

bestätigt.

Der Mensch mag sich jedoch den Mikrokosmos und den Makrokosmos ausmessen

wie er will, am Ende allen Messens steht unveränderlich der Satz: Für den

Menschen ist der Mensch das Maß aller Dinge.

Und auch die Kunst erfüllt sich in keinem anderen, als in menschlichem Maß.

Wenn es ihre Aufgabe ist, dem menschlichen Geist Gegenstände der

Anschauungen zu geben um sein Denken zu beflügeln, und wenn es ihre Aufgabe

ist, Raum zu schaffen, wo er seine Phantasie entfalten kann, so steht für mich

außer Frage, daß Kunst eo ipso darauf abzielt, das Bewußtsein des Menschen zu

verändern. Der Künstler, der das Privileg besitzt, die Richtung seiner Tätigkeit

selbst zu bestimmen, muß sich – ebenso wie jeder Wissenschaftler – der

moralischen Verantwortung für sein Tun stellen. Er hat nicht nur die Materialität

und Funktionalität seiner Ausdrucksmittel zu prüfen, sondern ist auch hinsichtlich

der Moralität seines Wirkens Rechenschaft schuldig. Spätestens nach Auschwitz

gibt es darüber keinen Zweifel mehr.

Musikalische Prämissen

Wenn die Feststellung richtig ist, daß Kunst in erster Linie auf dem Weg der

empfindenden Wahrnehmung unser Bewußtsein erreicht, so trifft dies in

besonderer Weise auf die Musik zu. Das klanglich Lautende ist es nämlich, das

uns befähigt, unserer Wahrnehmung auch eine emotionale Wertigkeit

beizumessen. Und diese Fähigkeit hat entscheidenden Anteil an unsere

Ausstattung mit sozialer Kompetenz.

Die auf sprachlichen Ausdruck bezogene Redensart, daß der Ton die Musik

mache, will sagen, daß die Bedeutung einer Wahrnehmung sich weniger in ihrem

Was, als vielmehr in dem Wie der Lautäußerung entscheidet. Kurzgesagt: Jede

klanglich-lautende Erscheinung, also auch das Musikalische, ist ein wesentliches

Assoziativ unserer sinnlichen Wahrnehmung. Dabei handelt sich meines

Erachtens nicht um eine Eigenschaft unter anderen, sondern mit ihr ist der Kern

des Musikalischen beschrieben.

Das steht allerdings in einem krassen Widerspruch zu einer Musikauffassung, die

geschult ist an Hanslick’s ästhetischem Entwurf Vom Musikalisch-Schönen. dem

zufolge Musik nichts anderes sei, als „tönend bewegte Form“, wobei Form „sich

von innen gestaltender Geist“ sei und darum das Komponieren ein „Arbeiten des

Geistes in geistfähigem Material“. Die Aufgabe von Musik bestünde demnach

darin, Ideen darzustellen, die ihrer Natur nach „vor allem und zuerst

musikalische“ seien. Diese Tautologie führt stracks zu jener Überzeugung, daß nur

Musikalisches durch Musik gestaltet werden, und Musik nur Musikalisches

ausdrücken könne. Dieser philosophische Kurzschluß hatte eine langanhaltende

Verdunkelung des musikalischen Denkens zur Folge. Er begünstigte ein

musikalisches Fortschrittsdenken, in dessen Zentrum eine ingeniöse Erweiterung

des musikalischen Materials stand, die auf das Ziel der Emanzipation der

Dissonanz und des Geräuschs zustrebte.

Das führte bei aller Komplexität der Kompositionsmethoden in letzter

Konsequenz zu einer Homogenisierung der musikalischen Sprache, in der die

Musik ihre über Jahrhunderte gewachsene Ausdrucksfähigkeit einbüßte. Hatte

nämlich schon die Äquivalenz von Dissonanz und Konsonanz zur vollständigen

Dekomposition des Semantischen geführt, so haben schließlich die neueren

seriellen, später aleatorischen kompositorischen Verfahrensweisen zur Folge

gehabt, daß sich die Komponisten als Schöpfer ihres Werks in Frage gestellt

sahen. Weil aber noch immer der originäre schöpferische Akt im Mittelpunkt der

Vorstellung dessen steht, was Kunst sei, bemerkten sie jedoch bald, daß sie damit

an dem Ast sägten, auf dem sie saßen.

Der ungelöste Widerspruch zwischen den technischen Verfahrensweisen der

musikalischen Materialbehandlung einerseits und dem Festhalten am gewohnten

Selbstverständnis des künstlerischen Schöpfungsakts andererseits, führten sowohl

zu dem Dilemma einer musikalischen Sprache, die mit dem Redundanzverlust

ihrer Ausdrucksmittel auch ihre semantische Bedeutsamkeit verloren hat, als

auch zu einer ästhetischen Entwicklung, die im Wesentlichen unter dem

Gesichtspunkt einer technisch-innovativen Erneuerung vorangetrieben wurde.

Damit hat Musik nicht nur ihre Fähigkeit eingebüßt, als Kunst im Sinne ihres

humanistischen Auftrags wirksam sein zu können, sondern die Komponisten

haben sich solche Zielsetzung nolens volens auch selbst aus dem Kopf geschlagen.

„Ich habe gefunden“, sagte er, „ es soll nicht sein“

„Was, Adrian, soll nicht sein?“

„Das Gute und Edle“, antwortete er mir, „was man das Menschliche nennt, obwohl es gut

ist und edel. Um was Menschen gekämpft, wofür sie Zwingburgen gestürmt, und was die

Erfüllten jubelnd verkündigt haben, das soll nicht sein. Es wird zurückgenommen. Ich will

es zurücknehmen.“

„Ich verstehe Dich, mein Lieber, nicht ganz. Was willst Du zurücknehmen?“

„Die Neunte Symphonie“, erwiderte er. Und dann kam nichts mehr, wie ich auch wartete.

(aus Thomas Mann’s Doktor Faustus)

Der Gedanke der Zurücknahme, der den unvermeidlichen Verlust der

gesellschaftlichen Funktion der Musik zur heroischen Tat verklärt, grundiert bis

heute den musikästhetischen Diskurs und die Entwicklung der zeitgenössischen

Musik. Die dem institutionellen Musikleben eingeschrieben Widmung, dem

Guten, Wahren und Schönen, ist verblaßt und wird auch in der kulturpolitischen

Debatte schamvoll vermieden. Die Funktion des Musikalischen, läßt sich, so

scheint es, nur noch mit einer quantifizierenden soziologischen Methode

beschreiben und entzieht sich damit jeder ethisch moralischen Kategorisierung.

Weil ich aber davon überzeugt bin, daß Musik, wie alles Lautende, für unser

Bewußtsein konstitutiv ist, glaube ich auch, daß sie durchaus auch einem

moralischen Urteil unterliegt.

Zunächst und für sich genommen ist alle klangliche Erscheinung vollkommen

deutungslos. Erst in einem ontogenetisch komplexen, reziproken Prozeß bildet

sich in unserem Bewußtsein die Fähigkeit aus, die Wahrnehmung von Lauten zu

differenzieren und mit spezifischen Empfindungen in Verbindung zu bringen und

umgekehrt, Äußerungen mit konkreten musikalischen Lauten zu assoziieren.

Im Akt des Erinnerns rufen wir über das rein Faktische hinaus ein Empfinden

wach, das sich uns durch das klangliche Erleben eingeprägt hat. Ebenso werden in

der bloßen Wahrnehmung von Klängen, Lauten und Musik Erinnerungen

lebendig, die ursprünglich als ein synästhetisch Ganzes erlebt wurden. Umgekehrt

kommt in der rhythmisch-melodischen Agogik unseres Sprechens, aber auch im

äußeren Habitus unserer Körpersprache, unser inneres Empfinden, unser Gefühl

unwillkürlich zum Ausdruck. Damit gelange ich zu der vielleicht banal

anmutenden Feststellung, daß Musik die Sprache der Empfindung, der Gefühle,

mit einem Wort, die Sprache der Seele ist.

Eine Schlußfolgerung der Betrachtung der Dürer’schen „Melancholie“ war, daß es

Aufgabe des Künstlers sei, seine Erfindungsgabe darauf zu lenken, dem

menschlichen Geist Gegenstände zur Anschauungen zu bringen, die das Denken

beflügeln und Raum geben für die Entfaltung der Phantasie. In diesem Sinn ließe

sich sagen, daß dem Musikalischen die Funktion zukäme, die Objekte des

Denkens in Gegenstände der empfindenden Wahrnehmung zu verwandeln. Denn

erst als klangfarbige Phänomene erlangen Zeichen, Bilder und Worte in unserem

Bewußtsein ihre subjektive Bedeutung und erlebt unsere Wahrnehmung ihre

Metamorphose vom bloßen Nervenreiz zum erkennenden Gefühl oder fühlenden

Erkennen. Wie die Kunst dem Denken Anschauungen gibt, so weist Musik dem

Gefühl seine Richtung. Vom Komponieren ließe sich folglich sagen, daß es sich

bei ihm um eine Steuerungstechnologie der sensuellen Apperzeption handele. Von

dieser Einsicht war allerdings schon die Musikauffassung der camerata fiorentina

geprägt, die der Musik die Fähigkeit zuschrieb die menschlichen Affekte zu

lenken. Allerdings war diese Vorstellung noch verbunden mit dem Glauben an die

Analogie von kosmischer und seelischer Harmonie. Wenn man nicht dem

tautologischen Aberglauben verfallen ist, daß das Musikalische sich alleine im

Ausdruck des Musikalischen erfülle, so muß man der Tatsache ins Auge sehen,

daß das Musikalische immer nur Ausdruck eines außerhalb von ihm liegenden

Anderen sein kann. Das Urteil über Musik ist deshalb auch notwendig beschränkt

auf die Feststellung, ob sie ihrem Gegenstand in funktionaler Hinsicht adäquat ist.

Somit liegt auch der Zweck aller Musik in außermusikalischen Bereichen.

Deshalb entscheidet über die Moralität des musikalischen Handelns seine

außermusikalische Bindung. Oder mit anderen Worten: der Komponist hat nicht

nur Rechenschaft abzulegen über die musikalische Qualität seiner eigenen Arbeit,

sondern trägt auch Verantwortung für deren außermusikalische Bestimmung.

1 Diese Erkenntnis verdanke ich den Überlegungen und Forschungen meines Bruders Hans Florey

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|